再生可能エネルギー 出力抑制ルールの改正

最近、ニュース等で 「出力抑制」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?

2022年度より太陽光発電に対する出力抑制が増加し、2023年度でも電力会社9社で出力抑制の実施が見込まれています。

2022年4月1日より、再生可能エネルギーの出力抑制のルールの改正が行われています。

出力抑制とは電力会社が電気を使う量と発電する量 (需要と供給) を合わせるために発電事業者に対して

太陽光発電や風力発電などの発電する量 (供給) をコントロール (制御) することです。

本コラムでは、出力抑制とルールの改正について詳しく解説していきます。

※ 10kW未満の設備においては、当面の間は抑制の対象外となっております。

⚡電力の安定供給に欠かせない出力制御とは ...

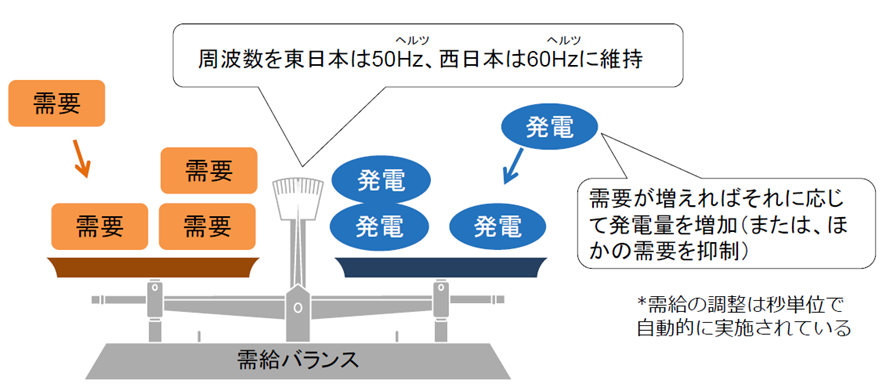

ちょっと意外かもしれませんが、電気は使う量と発電する量(需要と供給)がマッチしていないと

バランスが崩れ周波数や電圧に乱れが生じ、最悪の場合大規模停電が発生する恐れがあります。

この大規模停電のことを「ブラックアウト」といい日本でも2018年9月6日北海道にて実際に起こっています。

2018年9月6日(木)未明、北海道胆振東部を最大震度7の地震が襲いました。

結果、数ヶ所の発電所が停止してしまったため、需要 (電気の消費量) と供給 (電気の発電量) のバランスが崩れてしまい、

安全装置の発動により正常な発電所も停止してしまい結果北海道全域の大停電 (ブラックアウト) に陥ってしまったのです。

2018年9月6日に日本で初めてとなるエリア全域におよぶ大規模停電(ブラックアウト)が発生した。

引用元:http://www.asahi.com/national/gallery/hokkaidoearthquake20180906/006.html

電気は、電気をつくる量 (供給) と電気の消費量 (需要) が常に一致していないと、電気の品質 (周波数) が乱れてしまいます。

供給が需要を上回る場合は周波数が上がり、その逆の場合は周波数が下がります。

北海道の場合需要はそのままで供給が少なくなった為バランスが崩れブラックアウトが起きたわけですが、

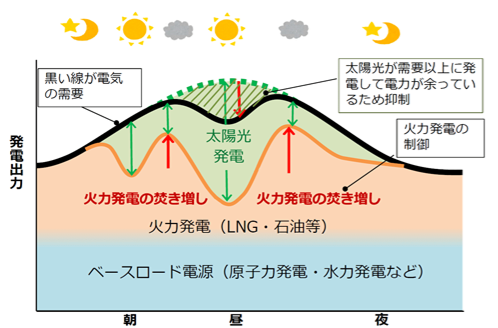

太陽光発電の場合昼間の発電量が大きくなり消費量を大幅に超えてしまうとやはりバランスが悪くなりブラックアウトが起こってしまいます。

そうならないように出力制御が必要なのです。

太陽光発電により昼間の供給過多になった場合の出力制御

【電力需給のイメージ】

出所:経済産業省「スペシャルコンテンツ」再エネの大量導入に向けて ~「系統制約」問題と対策

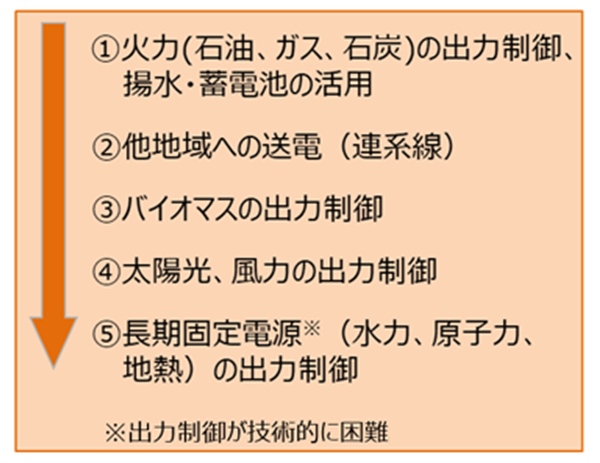

出力制御優先順位

【優先給電ルールに基づく対応】

⚡太陽光パネルの出力制御について

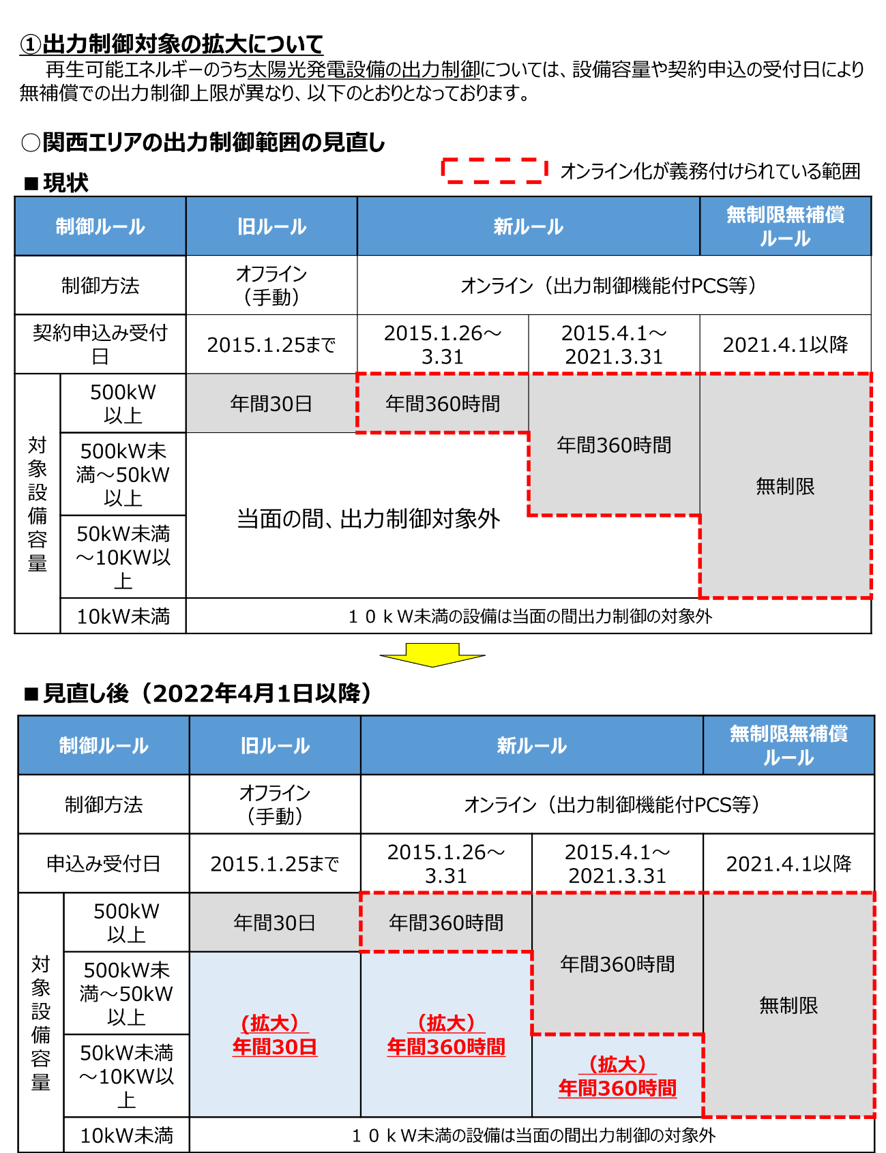

2022年4月1日に再生可能エネルギー特別措置法が改正され、2022年度に太陽光発電等の出力制御の仕組みが大きく変わりました。

今回の改正により出力制御の対象となる事業者が大幅に増えました。

また、出力制御は太陽光発電所の条件ごとに適用されるルールが異なり、現状「旧ルール」「新ルール」「指定ルール」の3つのルールがあります。

■ 旧ルール(30日ルール)

FIT制度(固定価格買取制度)が導入された当初は、出力制御の対象を500kW以上の発電所に限定し、

依頼可能日数の上限を年間30日とする 「旧ルール (30日ルール)」が適用されていました。

この旧ルールでは、10kW以上500kW未満の発電所は出力制御の対象になっておらず、対象となる発電所が少なく

またほとんどのパワーコンディショナーが出力制御に対応していなかったため、出力制御に必要な機器の設置は任意でした。

しかし、再生可能エネルギーの導入量が増えるにつれて、年間30日という大まかなルールだけでは

需給バランスの確実な調整が困難になった為2015年1月26日に再エネ特措法が改正され、

依頼日数の上限が30日から360時間に変更されました。

■ 新制度 (360時間ルール)

新ルール (360時間ルール) は上限日数が時間単位に変わっただけでなく、

旧ルールでは対象にならなかった10kW以上500kW以下の発電所も出力制御の対象になりました。

それに加え、インターネットでの出力制御に対応した機器 (パワコン、出力制御ユニット、通信機器) の設置も義務化されました。

従来の出力制御は、指示が出ると手動でパワコンのスイッチを切る必要がありましたが (手動制御、オフライン制御)

この頃よりインターネット回線を使い、指示が出ると遠隔でパワコンのスイッチを切ることができる自動制御 (オンライン制御) が

広く利用されるようになりました。

■ 指定ルール

太陽光発電所の運転を開始するためには系統連携が必要ですが、この系統は容量に上限がある (接続可能量) ため、

容量をオーバーすると電力の安定供給が不可能になってしまいます。

電力会社は申込量が接続可能量を上回った時点から、それ以降に申込をした発電設備に対しては

「日数の上限なし」で出力制御が要請できるようになりました。

このルールは国から指定を受けた電力会社だけが対象のため 「指定ルール」といわれ、

対象となる発電所は新ルールと同じで、出力制御に対応した機器の設置も義務化されています。

現状では、「旧ルール」「新ルール」「指定ルール」の3つが共存することになっていますが、

どのルールが適用されるかは、管轄の電力会社や接続申込のタイミング、発電所の容量によって変わりますので

運用の詳細につきましては管轄の電力会社のHPをご確認いただきたいと思います。

出典:関西電力

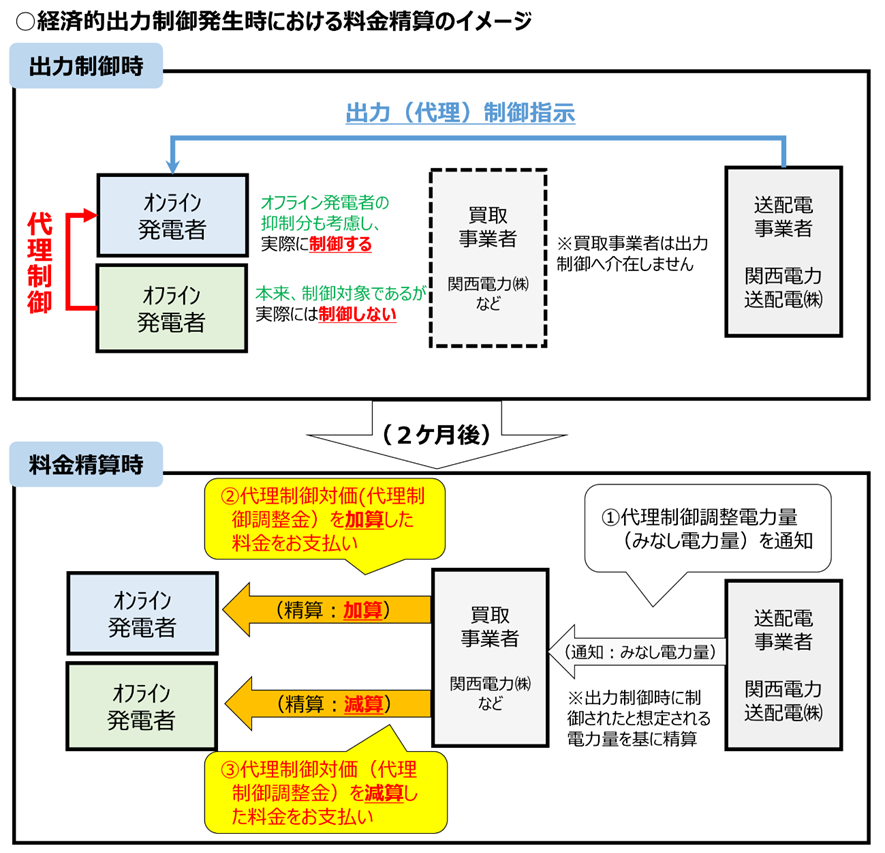

⚡経済的出力制御の導入

出力制御発生時の料金精算が「オンライン発電者」と「オフライン発電者」によって変わります。オンライン事業者に対しては

オフライン事業者の代わりに制御した時間帯に発電していたであろう「みなし発電量」に買取単価を乗じた金額が

買取事業者より代理制御の対価として支払われます。

オフライン事業者に対しては、オンライン事業者が代わりに制御をすることから

本来出力制御されるはずであった発電相当分の対価を減算して受給料金が支払われます。

⚡まとめ

出力制御はこれまで九州電力でしか実施されていませんでしたが

2022年に入って北海道電力、東北電力、四国電力、中国電力でも行われています。

今後、各社で出力制御が行われる可能性は十分に考えられます。

太陽光発電所の導入を検討されている方は、このようなリスクも把握しておくことも重要です。

|

蓄電池の購入、設置を検討されている、選び方に不安をお持ちの方は ぜひ一度小川電機にご相談ください!

|

このバナーを閉じるか、閲覧を継続されることでCookieの使用に同意するものとします。

Cookieの使用に関する詳細は「Cookieポリシー」をご覧ください。